観音寺(徳島市勢見町)にある阿波西国三十三観音霊場一番札所に参拝、御朱印も

本日は、徳島市勢見町にある阿波西国三十三観音霊場一番札所である「観音寺」に参拝してきました。

眉山の麓にあり、とても美しいお寺となっています。

観音寺のようす

仁王門

まず最初に、とても立派な仁王門があります。

門の前に駐車場がありましたが、そこには観音霊園専用と書かれていたので、参拝に行く人は境内の中にも駐車場があるので、そちらに停めた方が良いかもしれません。

仁王門の中には立派な仁王像があります。

そしてもう一体。

やはり迫力はありますね。

その仁王像の横には、富田大麻比古神社で見かけた馬とよく似ている像がありました。

そして、「勢見山」と扁額に書いてありました。

茶色のバックにとく映えます。

本堂

そして、そのまま進むと本堂が見えてきます。

指定有形文化財に指定されている本堂で、とても美しいです。

本堂の建築は、豪放華麗な桃山時代の権現造りということです。

権現造りとは?

玄松子の記録から引用

日本の建築様式の一つで、石の間作りとも呼ばれる。本殿と拝殿の2棟を一体化し、間に「石の間」と呼ばれる一段低い建物を設けているのが特徴で上から見ると、「エ」の字の型になる。

江戸時代に徳川氏関係(東照大権現)に多く用いられたため、権現造と呼ぶ。北野天満宮もこの形式で、一般に、豪華・華美なものである。

有形指定文化財に指定されているというだけあり、細部まで細かな造が施されており、一つ一つに見応えがあり、歴史を感じます。

細部まで彫刻が素晴らしいですね。花のデザインも素敵です。

観音寺の歴史

蜂須賀家政が大谷にあったものを元和2年(1616年)に現在の勢見町に移建されたとのことです。詳しくネットで見てても、これくらいの情報しか探せませんでした。

蜂須賀家政が大谷にあったものを元和2年(1616年)に現在の勢見町に移建したものと伝えられる。また、現在の徳島市北山町には本尊の脇侍であった地蔵尊を本尊とする東海寺が創建された。

Wikipediaより引用

御本尊など

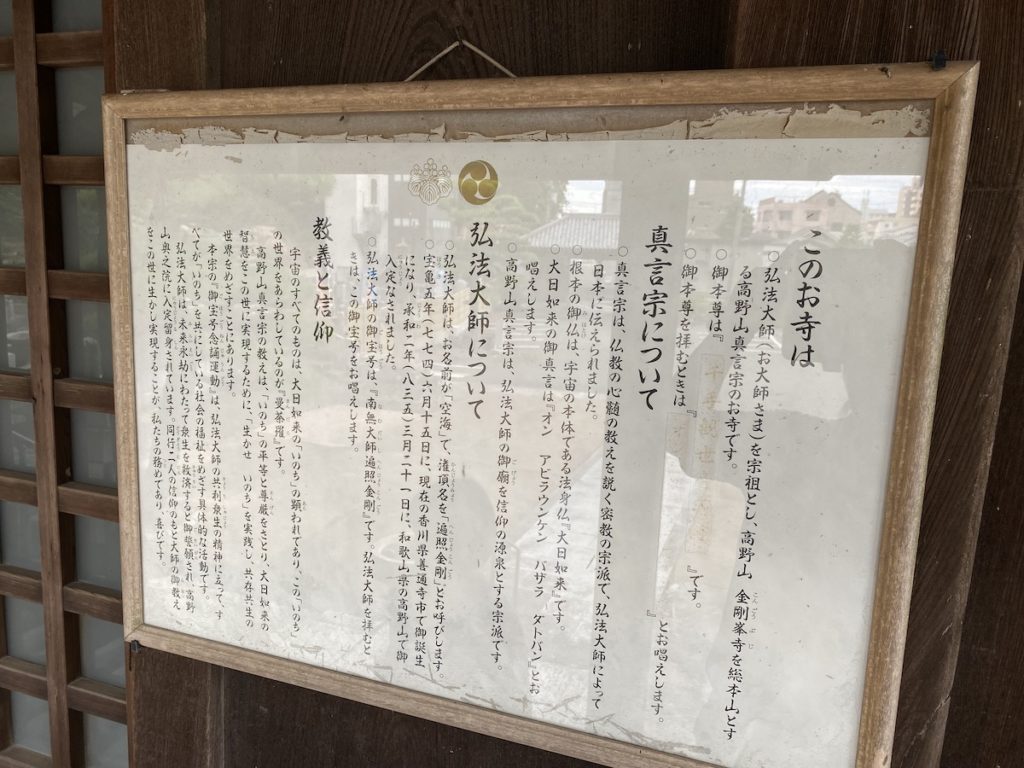

■このお寺は

- 弘法大師(お大師さま)を宗祖とし、高野山金剛峯寺を総本山とする高野山真言宗のお寺です。

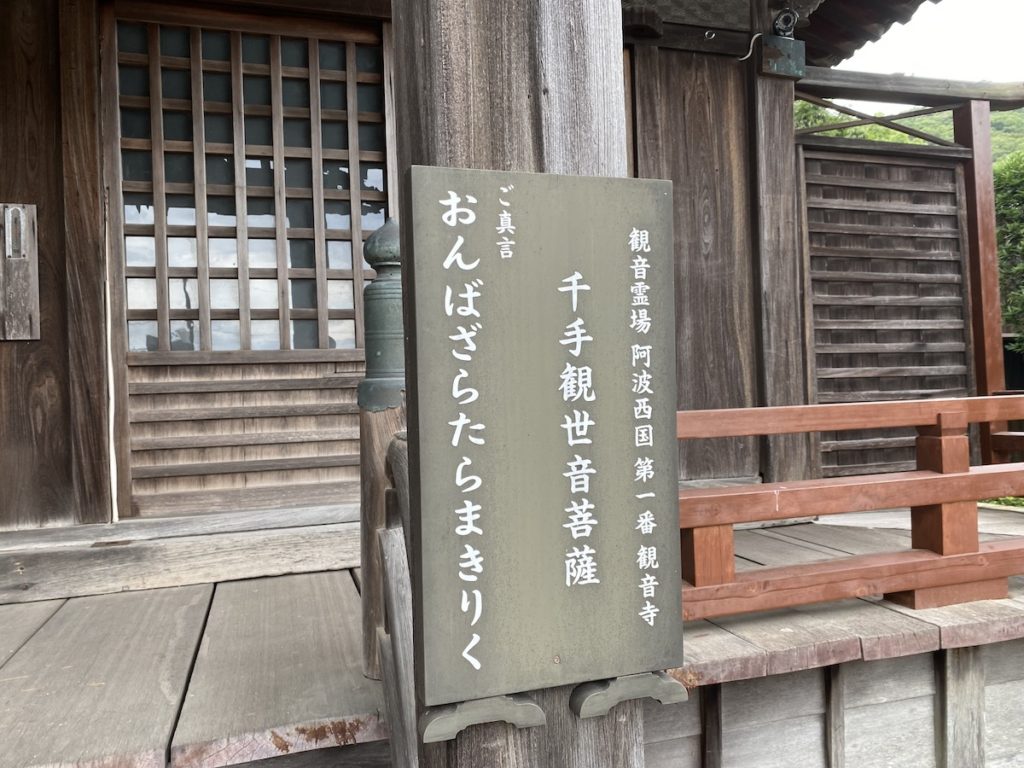

- 御本尊は「千手観世音菩薩」です。

- 御本尊を拝むときは「おんばざらたらまきりく」とお唱えします。

■真言宗について

- 真言宗は仏教の心髄を説く密教の宗派で、弘法大師によって日本に伝えられました。

- 根本の御仏は、宇宙の本体である法身仏「大日如来」です。

- 大日如来の御真言は、「オン アラビウンケン バザラ ダドバン」とお唱えします。

- 高野山真言宗は、弘法大師の御廟を信仰の源泉とする宗派です。

■弘法大師について

- 弘法大師はお名前が「空海」で、灌頂名「遍照金剛(へんじょうこんごう)」とお呼びします。

- 宝亀5年(774年)6月15日に現在の香川県善通寺市で御誕生になり、承和2年(835年)3月21日に和歌山県の高野山で御入定なされました。

- 弘法大師の御宝号は、「南無大師遍照金剛」です。弘法大師を拝むときはこの御宝号をお唱えします。

■教義と信仰

宇宙のすべてのものは、大日如来のいのちの顕われであり、このいのちの世界をあらわしているものが「曼荼羅」です。

高野山真言宗の教えは、「いのち」の平等と尊厳をさとり、大日如来の智慧をこの世に実現するために「いかせ いのち」を実践し、共存共生の世界を目指すことにあります。

本宗の「御宝号念誦運動は、弘法大師の共利衆生の精神に立って、すべてが「いのち」を共にしている社会の福祉をめざす具体的な活動です。

弘法大師は、未来永劫にわたって衆生を救済すると御誓願され、高野山奥之院に入定留身されています。同行二人の信仰のもと大師の御教えをこの世に生かし実現することが、私たちの務めであり、喜びです。

弘法大師が宗祖となり、千手観音菩薩が御本尊という事です。

「おんばざらたまらきりく」とお唱えするそうです。

境内にあるその他の見所

地蔵尊

仁王門をくぐってすぐ右手に「地蔵尊」があります。

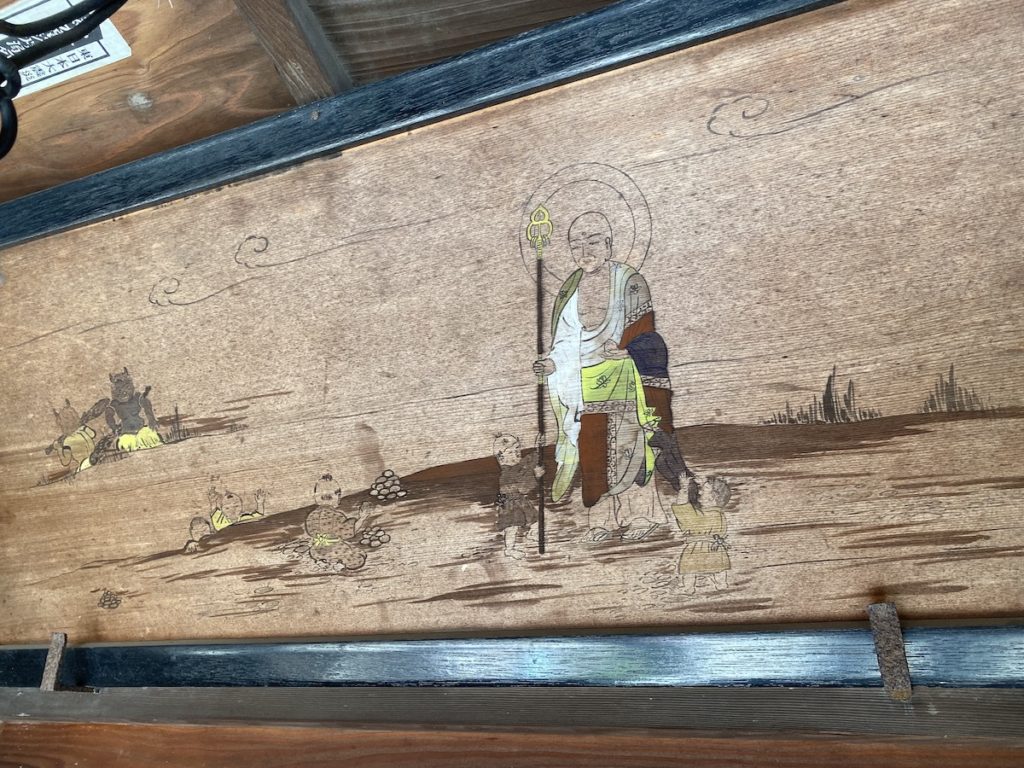

そこにはこのような画がありました。

よく聞く話ですが、親より先に亡くなった子供達は、賽の河原で石を積み続けなければならず、積みあげては鬼に崩されるというお話です。

そして詳しくは分かりませんが、きっとその子供たちを救ってくれる仏様という事なのでしょう。これは悲しい出来事を救ってくれる一筋の光ですね。

水子地蔵

役の行者(えんのぎょうじゃ)

役の行者は今から千三百年の昔活躍された役の小角(おづぬ)という修行者で、山伏修験道の開祖となった草衣木食の神通力の持ち主です。優れた呪術を感得され一本歯の高下駄で山頂をかけめぐり大峰山から態野を中心に修行を重ねられましたが、この勢見の地にとどまり、足の弱い人傷ついた人を助けた霊験を示され今まで多くの人々を救済。その霊験は今もあらかたです。1799年時の天子より神変大菩薩の称号をおくられています。

当観音寺の守護を誓われ、お参りの方に霊験を示されています。

観音寺書院の庭園

1972年(昭和42年)8月24日に徳島市指定記念物(名勝)に指定。面積は約770平方メートル。本堂裏の勢見山(眉山)山麓の傾斜を利用して作られ、池泉観賞式の様式

Wikipediaより引用

立派な庭園が本堂の裏にあるようなのですが、現在はイノシシ被害のため見学できないということです。住職曰く、今年いっぱいは無理かな〜とおっしゃっていました。

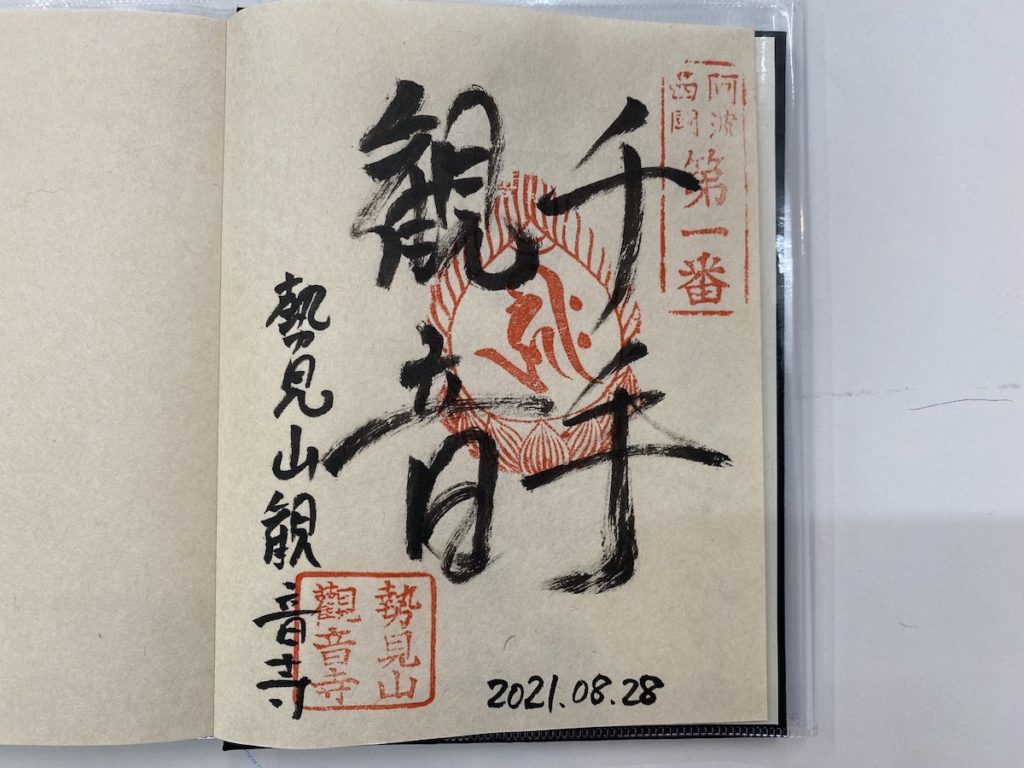

御朱印

本堂の右側に御朱印をいただけるところがありますが、入ったら左側にインターホンがありますので、押したら住職が出てきてくれます。そして、御朱印をお願いすると、「納経帳は持っていますか?買われますか?」と聞かれました。

納経帳じゃないとダメなのかと思ったら、持参の御朱印帳でOKでした。

納経帳は1,300円で、御朱印自体は300円でした。

他のサイトなどを見ていたら、書き方も時々変えられてるようです。いろんなパターンがあるのでしょうか。

観音寺の概要

| 住所 | 〒770-0927 徳島県徳島市勢見町1丁目1 |

| TEL | 088-652-2796 |

| 駐車場 | 境内にあり |

住職が「ここは八十八カ所ではありませんよ」と伝えてくれましたが、国府の観音寺と間違えて来られる方が多いのでしょうか。

さいごに

境内や観音霊園も十分に管理されており、とても綺麗なお寺となっています。

細部まで綺麗に作られた権現造の本堂も美しく、歴史を感じるものとなっています。

それだけでも十分に見る価値があると思います。

本来は庭園も見たい所ではありましたが、現在は中止中となっていたため、仕方ありません。

来年は見学できると良いのですが。

他に近くで御朱印をいただけるところで言うと、金刀比羅神社があります。

ぜひ合わせて参拝してみてください。